121天悬而未决!国足帅位终极2选1,20天后能跳出死循环?

content="https://q8.itc.cn/q_70/images03/20251027/57c717c8b0f3420cbbd2058125cd25e3.jpeg"/>

国足帅位悬空已达121天,这场漫长的选帅拉锯战正演变为一场公共信任危机。当邻国球队通过高质量热身赛磨砺阵容时,我们却连主帅人选都停留在"二选一"的纸面推演。这种效率滞后的管理节奏,暴露出足球体系建设中决策机制的专业性缺失,已直接影响国家队备战工作的系统性推进。

选帅标准陷入"既要名帅光环,又要物美价廉"的矛盾漩涡。足协既期待外教带来先进战术体系,又受制于预算限制难以匹配顶级教练市场行情,更要求候选人迅速出成绩。这种理想化的复合型标准,恰似要求厨师用萝卜雕出龙虾宴,折射出管理部门在职业化进程中的定位模糊。

两位欧洲候选人的背景资料显示,此次选帅仍延续"洋务运动"思维定式。固然欧洲教练具备先进的战术理念,但过往多任外教"水土不服"的教训证明,中国足球需要的不是简单套用欧洲模板,而是建立与青训体系、联赛发展相适配的技术路径。当前决策倾向反映出的,仍是急于求成的政绩思维。

距离谜底揭晓剩余20天,这场选帅闹剧的本质已超越技术层面。它像一面镜子照出中国足球的核心症结:在急功近利与长远规划间的摇摆,在专业判断与行政干预间的挣扎。或许比选出某个具体教练更重要的,是构建真正符合足球规律的发展共识——这需要管理者拿出破釜沉舟的改革勇气,而非继续在死循环中打转。

- 121天悬而未决!国足帅位终极2选1,20天后能跳出死循环?

- 东亚足联倒计时!多国支持暗藏玄机,中国足协陷两难困局

- 香港小伙李小恒加盟山东泰山,亚冠梦想成真!

- 海港1

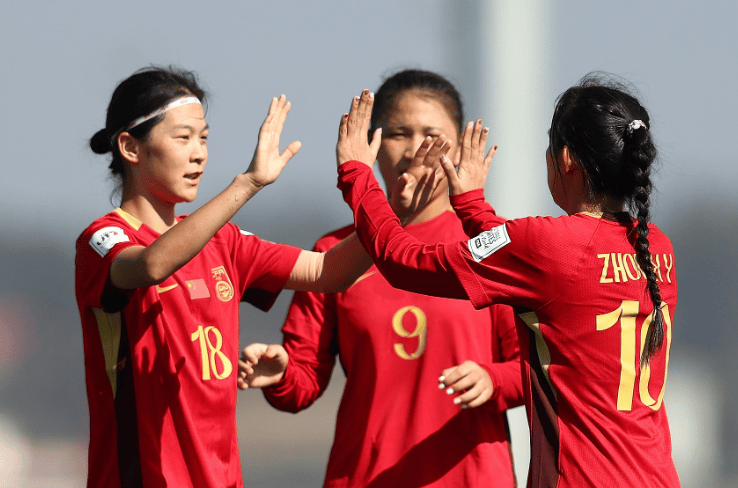

- 女足世界杯16强诞生,亚洲三强晋级,为何唯独中国女足小组折戟?

- 12000 米!U17 女足对标朝鲜苦练,世界杯创历史

- U17女足世界杯淘汰赛即将展开中国对阵巴西的激烈较量!

- 海誓山盟广场见证足球巾帼风采,青岛“3V3足球世界杯”女子组赛事圆满收官

- 王洪亮从洋帅中突围 率U17女足突破为土帅正名

- 随着西班牙3

- 逃离降级区!中超

- 无缘登顶!中超

- 中超

- 中超最佳阵容:萨里奇戴帽征服工体 瓦科双响领跑射手榜

- 媒体人:国安没到走投无路 今年费用全靠投资人和商业收入

- 从半程冠军到全场倒戈!国安迎来至暗时刻 无企业有意接盘

- 利物浦内斗曝光!萨拉赫进球遭批评仍存争议

- 热苏斯或加盟尤文 阿德耶米也在斑马军团引关注

- 官宣!欧洲豪门首位下课主帅,上任仅半年,3连败+欧冠排第25名

- 刺激!客场27脚射门仅让对手1次起脚,拜仁用数据诠释何为统治级表现

足球录像

- 2025年10月27日 意甲第8轮 萨索洛vs罗马 全场录像

- 2025年10月26日 中甲第28轮 广东广州豹vs陕西联合 全场录像

- 2025年10月26日 中甲第28轮 广西平果vs延边龙鼎 全场录像

- 2025年10月26日 中甲第28轮 重庆铜梁龙vs石家庄功夫 全场录像

- 2025年10月26日 中超第28轮 上海申花vs大连英博 全场录像

- 2025年10月26日 中超第28轮 北京国安vs青岛海牛 全场录像

- 2025年10月26日 中冠决赛阶段排位赛 南京铁虎vs深圳吉祥 全场录像

- 2025年10月26日 中超第28轮 青岛西海岸vs成都蓉城 全场录像

- 2025年10月26日 中甲第28轮 辽宁铁人vs南通支云 全场录像

- 2025年10月26日 中超第28轮 山东泰山vs上海海港 全场录像

- 2025年10月26日 法甲第9轮 朗斯vs马赛 全场录像

- 2025年10月26日 西甲第10轮 瓦伦西亚vs比利亚雷亚尔 全场录像

足球集锦

- 2025年10月27日 中冠-厦门壹零贰陆2-0上海橘橙总比分5-2夺冠 59岁朱骏首发登场

- 2025年10月27日 西甲-茹拉夫斯基绝杀 巴列卡诺1-0阿拉维斯

- 2025年10月27日 各赛事8场不胜!尤文0-1拉齐奥连续4场0进球 戴维DV9失良机

- 2025年10月26日 搅局争冠!泰山3-1终结海港4连胜 瓦科双响 海港先赛领先2分

- 2025年10月25日 中冠-大连涵瑀1-0上海泽天 张校抽射建功

- 2025年10月24日 欧联-格鲁达双响 特拉维夫马卡比0-3中日德兰

- 2025年10月24日 欧联-阿斯帕斯闪击奥彭送乌龙 塞尔塔2-1尼斯

- 2025年10月24日 欧联-莱维茨基破门巴雷拉绝平 马尔默1-1萨格勒布迪纳摩

- 2025年10月24日 欧联-托利索闪击莫雷拉建功 里昂2-0巴塞尔

- 2025年10月23日 欧冠-亚特兰大0-0布拉格斯拉维亚 奥迪隆失单刀卡内塞基精彩扑救

- 2025年10月22日 欧冠3连胜!国米4-0圣吉罗斯 劳塔罗破门+失单刀皮奥传射+2失空门

- 2025年10月22日 亚冠精英-费德里科·卡塔比传射 迪拜国民4-1纳萨夫